*仅供医学专业人士阅读参考中金宸大

心力衰竭(HF)作为多种疾病(CVD)的终末阶段,以心室充盈或射血功能障碍为特征,其中左室射血分数≤40%的射血分数降低的心衰(HFrEF)是极高危人群,数据显示,HFrEF一年发生心衰事件的风险高达15%,显著高于动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)。HFrEF也因高死亡率及社会经济负担成为临床防治重点[1]。近年来,血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂(ARNI)、钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)等药物不断应用于临床[1]。

与此同时,维立西呱等新型药物的出现进一步拓展了治疗边界,尤其是VICTOR和VICTORY两项临床研究,为HFrEF全病程管理提供了新的循证依据。基于此,医学界心血管频道特邀宁波大学附属第一医院陈晓敏教授结合最新研究数据,深入解读维立西呱在心衰管理中的价值与前景。

机制创新:维立西呱开启HFrEF治疗的“生命通路”

维立西呱对HFrEF的疗效主要源于其对心衰核心致病机制的精准干预。陈晓敏教授表示,心衰的发病机制极其复杂,从传统的“金三角”到联合应用的“新四联”方案,尽管心衰的死亡风险有所改善,但残余风险仍然较高。从机制层面来讲,患者病情恶化且仍有症状主要与一氧化氮(NO)-可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)-环磷酸鸟苷(cGMP)通路受损有关[1]。因此,引入sGC刺激剂尤为重要。

“心衰需要多通路联合管理,NO-sGC-cGMP通路是心衰中很重要的信号通路。”陈晓敏教授强调:“sGC刺激剂维立西呱可通过修复受损的NO-sGC-cGMP通路,给心衰患者带来舒张血管、降低心脏前后负荷、改善心肌血管功能等多重获益。”作为目前唯一获批用于心衰治疗的sGC刺激剂,维立西呱主要通过增加sGC对NO的敏感性,同时不依赖内源性NO直接刺激sGC,恢复cGMP信号转导[2],从而在HFrEF全程改善心肌纤维化,改善心肌血管功能,减少死亡;在心衰加重期舒张血管、降低心脏前后负荷,减少住院。

基于维立西呱独特的治疗机制,在既往的VICTORIA研究中,该药物展现出明显的疗效优势,数据显示,在标准治疗基础上加用维立西呱可进一步降低HFrEF患者心血管死亡或心衰住院风险10%[3]。陈晓敏教授总结道,这种机制创新让维立西呱成为心衰治疗的“五朵金花”之一,发表在《新英格兰杂志》上的VICTORIA研究也奠定了该药在心衰加重期患者中的循证地位,同时推动了我国心衰指南的革新。

双研究共证:构建HFrEF全病程“胜利”证据链

2025 年欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)上公布的VICTOR研究和VICTORY研究为维立西呱在心衰全程管理中的价值提供了更全面的证据。陈晓敏教授表示,这两项研究受到了广泛的关注,为维立西呱的临床应用增添了坚实的循证依据,同时也填补了心衰治疗的空白。

作为聚焦稳定期HFrEF患者的全球多中心III期安慰剂对照RCT研究,VICTOR研究[4]纳入6105例患者,其中79%为NYHA II级患者,86%近一年未住院或从未住院。对于该研究陈晓敏教授介绍道,VICTOR研究是对VICTORIA研究的补充,该研究纳入的主要是心衰病情相对稳定的患者,结果显示:即使在充分背景治疗的基础上,维立西呱仍可进一步降低患者死亡风险。与安慰剂组相比,维立西呱可降低心血管死亡风险17%,全因死亡风险16%。其中猝死风险下降25%,心衰相关死亡下降29%。

值得一提的是,看似稳定的心衰患者病情其实并不一定稳定,这类患者仍然有非常高的死亡风险,尤其是猝死风险。陈晓敏教授指出,MERIT-HF研究已证实,NYHA II级患者的心源性猝死率在整体死亡中的占比高达64%[5],尽管临床症状相对“稳定”,但患者仍存在显著的心肌重构、左心室扩张及射血分数下降,这些病理改变使其易于发生快速性室性心律失常,最终导致心源性猝死。植入式心律转复除颤器(ICD)是目前预防心源性猝死有效的手段,适用于左心室射血分数(LVEF)≤35%的患者[6]。然而,ICD植入率在我国仍显著低于欧美发达国家。

VICTOR研究验证了维立西呱对猝死的改善。陈晓敏教授进一步分析道,维立西呱是一种可溶性sGC刺激剂,可通过修复NO-sGC-cGMP信号通路,增强心肌和血管内皮功能,发挥抗心室重构、抗纤维化及抗心律失常作用。鉴于cGMP作为第二信使可调控钙稳态、减少心肌细胞电生理异质性[7],该机制可能解释其降低心源性猝死的潜在作用。在中国心衰患者ICD植入率较低的背景下,该药为临床上无法或不愿植入ICD、但仍有猝死风险的患者提供了一个极具有临床价值的解决方案。

如果说VICTOR研究聚焦“稳定期守护”,VICTORY研究则实现了“全病程覆盖”。陈晓敏教授分析指出,VICTORY研究[8]整合了VICTORIA与VICTOR两项III期研究数据,合计纳入超过11000例HFrEF患者,广泛覆盖了从心衰加重到稳定期不同病程的心衰人群,是目前心衰领域最大样本量的III期研究分析。结果显示:

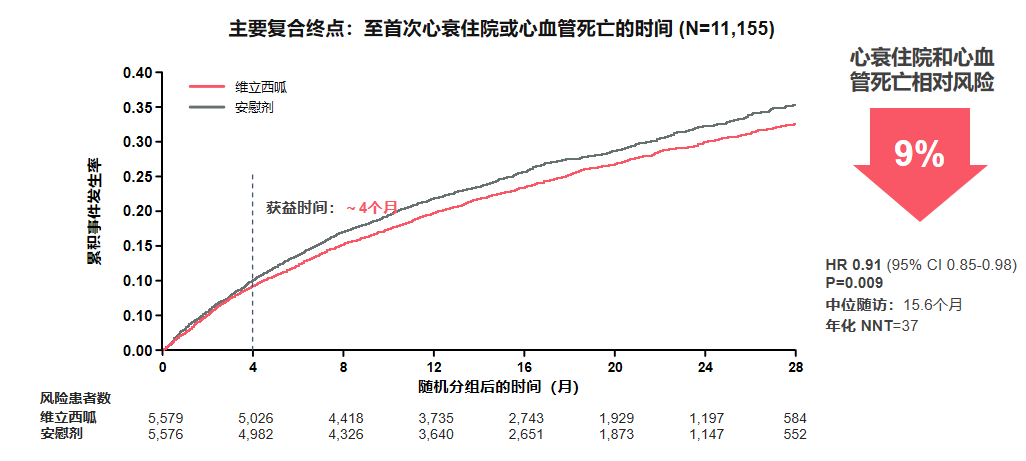

维立西呱可显著降低心衰住院和心血管死亡复合终点风险9%(p=0.009)(图1)。

图1.VICTORY研究主要复合终点数据

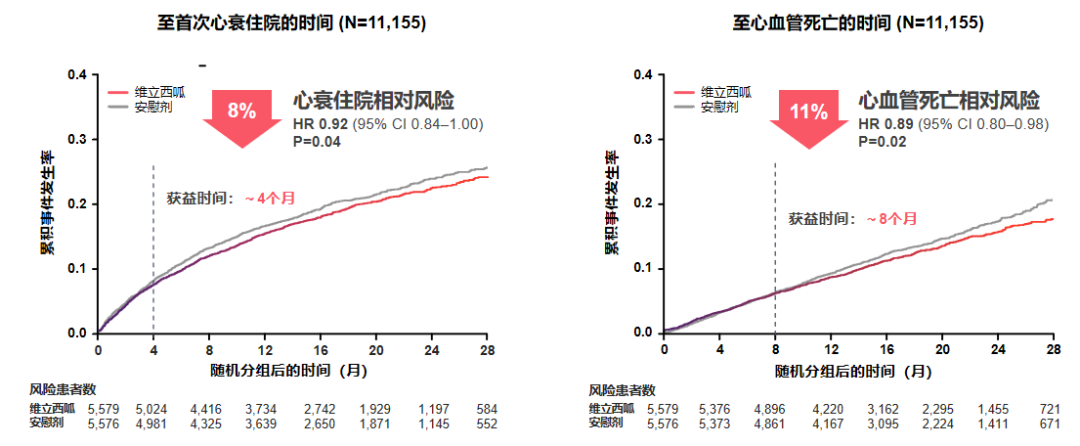

维立西呱可显著降低心衰住院风险8%(p=0.04),心血管死亡风险11%(p=0.02)(图2)。

图2.VICTORY研究至首次心衰住院时间、至心血管死亡时间数据

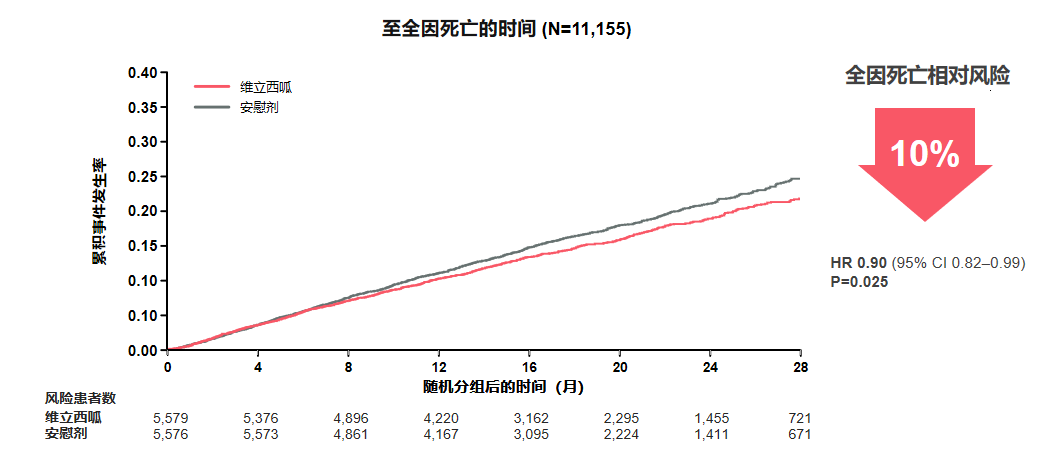

维立西呱可显著降低全因死亡风险10%(p=0.03)(图3)。

图3.VICTORY研究全因死亡风险数据

VICTORY研究进一步证明了维立西呱在HFrEF心衰患者中的确切获益,尤其是显著降低死亡风险这一临床硬终点获益。陈晓敏教授总结道,维立西呱的出现为改善HFrEF患者预后提供了一件有力的“新武器”。

早期联用:优化策略重塑HFrEF治疗格局

心衰的发生和发展涉及多种复杂的病理生理机制,优化心衰的治疗策略也依赖多种通路多药联合干预。“传统的‘金三角’治疗方案,如同战争中的‘海陆空’三军,是心衰治疗的基本组成部分。在此基础上,我们又加入了SGLT2i、sGC刺激剂等药物,这些新治疗手段如同现代战争中的“火箭军”,进一步增强了治疗的力度。”陈晓敏教授坦言,“药物剂量的使用也至关重要,越接近靶剂量和最大耐受剂量,治疗效果越好。因此,饱和式、地毯式的治疗策略是我们追求的理想状态。”但在实际临床治疗中,由于患者存在多种合并症、低血压、高钾血症及肾功能不全等原因,治疗药物往往难以滴定至靶剂量,甚至中断治疗,影响了治疗效果。

值得关注的是,既往临床研究和真实世界研究发现,维立西呱安全性和耐受性良好。陈晓敏教授结合实践经验分析,传统治疗遵循“阶梯加药”模式,然而在临床实践中,情况远比理论复杂。许多患者存在药物使用的禁忌症或对某些药物不耐受,多数患者无法达到“四驾马车”的靶剂量[9,10]——低血压患者无法耐受ACEI/ARB类药物,肾功能不全者SGLT2抑制剂使用受限,高钾血症患者MRA类药物使用受限。这种新的治疗模式和策略,使得维立西呱在临床应用中具有极高的安全性和耐受性。而维立西呱对血压影响仅1-2mmHg。维立西呱还不影响血钾与肾功能,eGFR降至15mL/min/1.73m2仍可使用,完美避开了常见药物的耐受瓶颈。相比之下,许多其他药物在eGFR降至30mL/min/1.73m2以下时便无法使用,而SGLT2i在eGFR降至20mL/min/1.73m2以下时也需停用。“对于基础血压较低的心衰患者,或者那些无法耐受其他药物的患者,维立西呱可以作为初始治疗药物立即使用,而无需像传统指南所建议的那样,逐步依次使用其他药物。”陈晓敏教授进一步强调,初始阶段就纳入维立西呱治疗,不仅能改善心功能,还能优化心衰治疗方案,为其他心衰治疗药物的使用创造有利条件。

陈晓敏教授总结道,在HFrEF患者治疗中,维立西呱的应用无需等待“金三角”药物启用后再使用,这是HFrEF治疗的新策略。该药物在国内已应用3年,不仅对肾功能要求最低且不升高血钾,临床显示出良好安全性与耐受性。实践证明,使用维立西呱后,其还能助力优化心衰治疗,患者的心功能得到改善,血压和肾功能也可能随之好转,为“金三角”等药物的启用与剂量提升创造条件。尤其对于肾功能不全、血钾问题受限的患者,具有不可替代的临床价值。

小结

心衰患者面临高死亡和高猝死风险,而我国ICD覆盖率不足、传统药物滴定受限等多重挑战,使得HFrEF患者的全程管理仍存在局限。维立西呱作为唯一获批的sGC刺激剂,通过修复NO–sGC–cGMP通路,为心衰患者带来多重获益,同时其耐受性良好,可改善心功能,提高标准化治疗药物剂量使用率。正如陈晓敏教授所言,维立西呱弥补了心衰治疗的空白,为无法或不愿植入ICD的患者提供了可行的药物方案,推动HFrEF治疗迈入多通路、早期联用、全程覆盖的新阶段,有望帮助更多心衰患者实现“活得更久、活得更好”。

参考文献:

[1]杜建平, 等. 心血管病学进展,2025,46(8):677-681.

[2]Hulot JS et al. Expert Opin Pharmacother. 2021;22(14):1847-1855.

[3]Armstrong PW, et al. N Engl J Med. 2020;382(20):1883-1893.

[4]Butler J. Effect of Vericiguat on Mortality in Ambulatory Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: VICTOR Trial Prespecified Analysis. ESC 2025.

[5]MERIT-HF Study Group. Lancet. 1999 Jun 12;353(9169):2001-7.

[6]Hayashi M, et al. Circ Res. 2015 Jun 5;116(12):1887-906.

[7]Cortese-Krott, et al. The 11th International Conference on cGMP 2024: recent trends and developments in cGMP research —meeting report. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol (2025).

[8]Zannad F, et al. Lancet. Published online August 29, 2025.

[9]Savarese G, et al. JACC Heart Fail. 2023 Jan;11(1):1-14.

[10]Malgie J, et al. Eur Heart J. 2025 Jul 1;46(25):2394-2405.

“此文仅用于向医疗卫生专业人士提供科学信息,不代表平台立场”

医学界心血管领域交流群正式开放!

加入我们吧!

淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。